«Amor en tiempos del COVID-19»: Si la Presidencia deseaba romantizar la alerta mundial, promoviendo una colorida marcha de bienvenida al virus y parafraseando a Gabriel García Márquez, pues coincide en que ambas historias inician con «muerte».

El título se podría atribuir a la más descabellada idea de un país desbordante de positivismo tóxico que decidió recibir el coronavirus con alegría y sin medidas de seguridad, pero si se trata de Nicaragua, no hay muchos que logren recrear a un pueblo «irreal», nación que se disputa el segundo lugar de las más pobres del continente.

La caminata se realizó el 14 de marzo de 2020, tres días después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el COVID-19 era pandemia. Trabajadores del Estado enviados por el Gobierno- entre ellos personal médico- portaron pancartas, hicieron carrozas, bailaron; la propaganda política sobró, mientras las mascarillas y el desinfectante, faltaron.

Cuatro días después, el 18 de marzo de 2020, la vicemandataria Rosario Murillo Zambrana anunciaba por vía telefónica el primer caso de coronavirus en Nicaragua. Se trataba de un hombre de 40 años que había visitado Panamá y al regresar, presentó síntomas. «Se presentó a un centro hospitalario, donde tenemos todas las condiciones para atender a personas que presenten síntomas y el diagnóstico dio positivo», aseguró Murillo, sin oportunidad a preguntas, ni siquiera cuando en el país ya se sospechaba de casos positivos no confirmados.

La tragedia continuó la siguiente semana cuando se reportó el primer fallecido por COVID-19. Nuevamente, Murillo Zambrana fue el «pájaro de mal agüero»: El segundo contagiado por coronavirus había muerto en horas de la tarde del 26 de marzo. La identidad de la víctima ya era pública, y la población ya estaba alerta. Sin ningún reparo, la primera dama había detallado que era un portador de VIH, hipertenso y diabético, acabando así con cualquier ápice de esperanza.

Además, una de las trabajadoras del ciudadano había denunciado, mediante un Facebook Live, que las autoridades sanitarias la mantenían encerrada en el mismo hospital, por ser sospechosa de COVID-19, pero sin darle los resultados de sus exámenes. «Necesito irme a mi casa, irme a bañar, comer, dormir -dijo, mientras lloraba- dejen de hacer broma de esto. Aquí la gente viene a morirse, y la poca higiene por no brindar mascarillas, jabón liquido, alcohol gel es que estamos aquí».

Un mes después, el Gobierno llevaba en su conteo tres fallecidos, mientras en las redes sociales, la población reclamaba que «siguen con las mentiras, en Masaya hay dos casos confirmados y no los han reportado», «Nicaragua tiene más casos, lo que pasa es que los hospitales públicos los reportan como neumonía atípica», «en nuestro pueblo hay más casos, está dictadura nos quiere matar».

«Nosotros estamos seguros de que fue el coronavirus (el causante de la muerte), porque tenía todos los síntomas y nosotros estamos informados de todos los síntomas que produce ese virus. Además que él era un hombre que no padecía de ninguna otra cosa y en poco tiempo esto lo minó y la falta de respiración lo mató», lamentó la familiar del ciudadano de iniciales A.B., de 57 años, quien falleció la madrugada del nueve de mayo de 2020, en el Hospital Manolo Morales, Managua. Las autoridades declararon que la razón del deceso fue «insuficiencia respiratoria y neumonía grave».

«Es un horror la manera en que están tratando esta enfermedad, con un secretismo estúpido, dándole otro nombre y no entiendo por qué», protestó.

En ese entonces, pobladores alertaban de «entierros nocturnos» realizados sin la presencia de amigos y familiares, mientras los hospitales no daban abasto para tantos pacientes.

La entonces ministra de Salud, Carolina Dávila Murillo, fue destituida en abril, como parte de un movimiento de cargos públicos acostumbrado por el Gobierno. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llegó a declarar que el gobierno de Daniel Ortega continuaba negando información sobre la pandemia y ni siquiera sabía cuántas pruebas del COVID realizaba el país.

«No nos sorprendimos (del manejo de la situación) ¡Nos mantenemos sorprendidos!», señala el doctor Carlos Hernández, especialista en Salud Pública y miembro del Comité Científico Multidisciplinario (CCM), a un año de haberse reportado el primer caso positivo en el país. «Siempre hemos estado esperando y aún seguimos esperando que la respuesta nacional mejore y se fortalezca con un liderazgo que es imprescindible. Es condición sine qua non para poder estructurar una respuesta social, nacional, a un problema tan grave como esta epidemia».

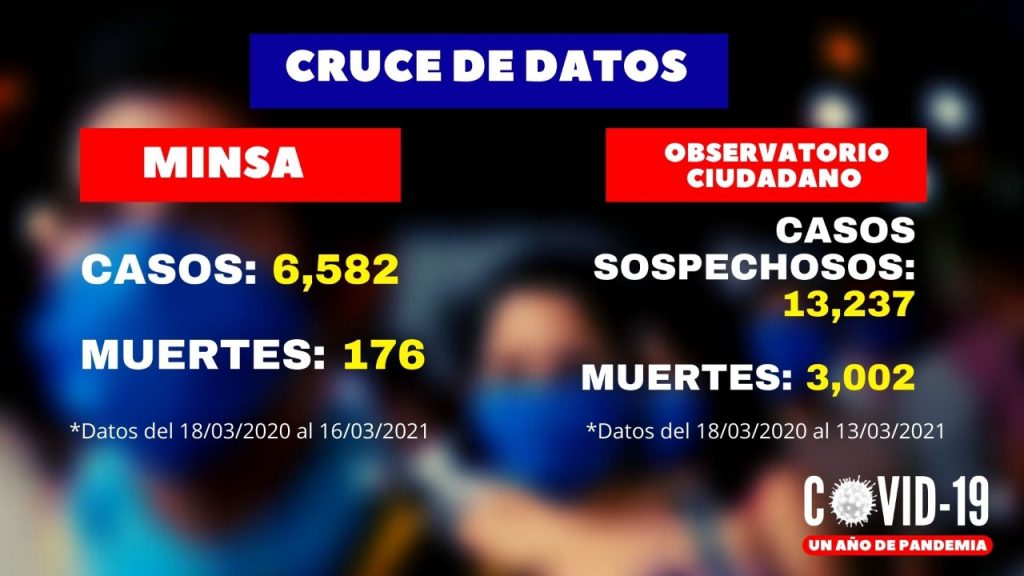

El galeno reflexionó que, a la fecha, el país no ha declarado alerta epidemiológica, «por qué razón, no lo entendemos. Ha habido un apuro por minimizar el impacto de la epidemia. Hasta el martes 16 de marzo de 2021, Nicaragua tenía 176 muertos, según el Gobierno, y eso con relación a todo el comportamiento mundial es excepcional y poco creíble».

Datos oficiales del Minsa sobre la pandemia versus los números del Observatorio Ciudadano COVID-19. Infografía: Artículo 66

Las cifras son «milagrosas»: A la fecha, según datos del Ministerio de Salud (Minsa), Nicaragua contabiliza 6,582 casos confirmados y 176 muertes a causa del virus. Además, en un comunicado impreciso y repetitivo, la institución sanitaria mantiene un fallecido a la semana desde octubre de 2020.

Las cifras totales no son proporcionadas por el Minsa, sino que es la suma de nuevos casos que la institución publica en los medios gubernamentales cada semana. Y es que en este país, nadie conoce quiénes son los más afectados por el virus en cuanto a sexo, edad y región; o por lo menos, nadie lo sabe de manera oficial.

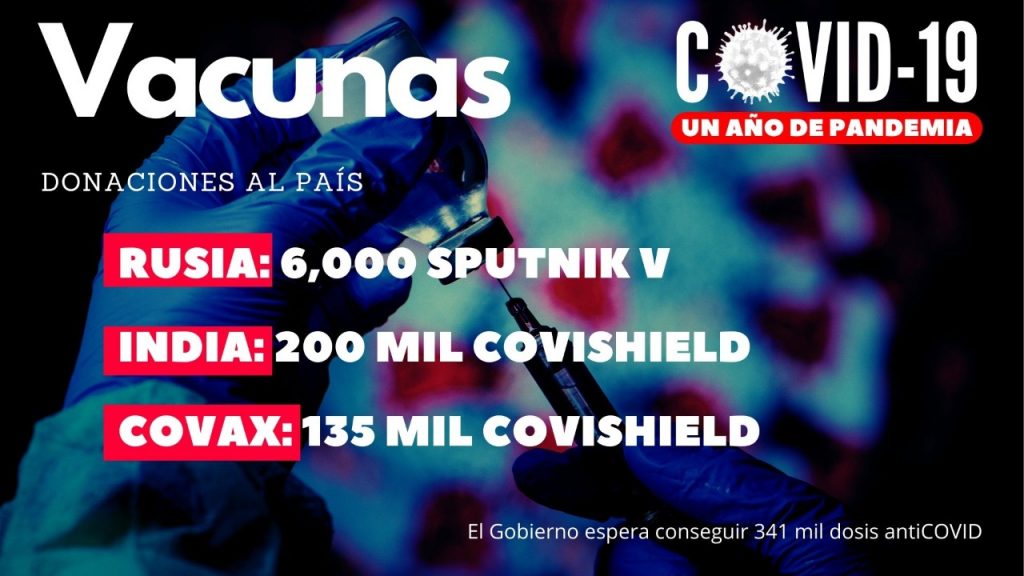

Nicaragua inició la vacunación contra el COVID-19 con dosis donadas por Rusia, India y el mecanismo COVAX. Infografía: Artículo 66

Un equipo de profesionales de la medicina y otras áreas crearon el Observatorio Ciudadano COVID-19, con el objetivo de llenar ese vacío de información. Buscan y comparten información verificada sobre los casos positivos, las muertes, las actividades irregulares que exponen a la población al virus y las recomendaciones para evitar el contagio.

Hasta el 10 de marzo, el Observatorio Ciudadano registra 13,237 casos sospechosos confirmados y 3,002 muertes en el contexto de la pandemia, siendo los departamentos más afectados: Managua con un 33% de todos los decesos, Masaya (9%), Matagalpa y León (8%), Estelí (6%), Chinandega (5%), Granada, Chontales y Jinotega con un 4% respectivamente.

Las publicaciones son semanales y su trabajo es voluntario, pero obligados a mantenerse en el anonimato, prácticamente en la clandestinidad. Contradecir al régimen es jugarse el puesto, incluso, la integridad física.

Unos 700 trabajadores de la Salud firmaron una carta en mayo de 2020, en la que demandaron al régimen de Daniel Ortega adoptar medidas efectivas para amortiguar la gravedad de la situación, pero la respuesta fue el despido masivo de médicos en un momento tan crucial.

«Los médicos que fuimos despedidos en junio fue por haber expresado nuestra opinión en cuanto al manejo inadecuado de la pandemia y a la falta de medidas de prevención. Nosotros fuimos coherentes, éticos y responsables en hablar de lo que se vivía en los centros hospitalarios públicos», manifestó la doctora Marianela Escoto, anestesióloga despedida del Hospital público Lenín Fonseca.

En Nicaragua es como si «todo está normal». No hay cuarentena, no hay restricciones. Las medidas de seguridad ante el COVID fueron tomadas de modo individual y de parte del sector privado. Es un «sálvese quien pueda», donde las «pócimas de la abuela» son de total confianza.

«Hasta a un niño de 13 años se llevaron (los policías), y solo por vender hojas de eucalipto que son medicinales. Y no solo se los llevaron, sino que también los golpearon. Esta Policía actúa de manera violenta y nos quiere quitar el derecho de subsistir», dijo una ciudadana que omitió su nombre cuando en mayo de 2020, varios vendedores ambulantes fueron detenidos supuestamente por pretender vender las hojas que prometían curar el coronavirus, amenazando dejar «pelones» a los árboles de la zona del Hospital Militar. «Aquí no existe el coronavirus», le habría dicho un oficial.

Todo ello ocurrió en Managua porque «Managua es Nicaragua» en este país. De los departamentos o regiones autónomas se sabe de poco a nada.

En julio de ese año, el Gobierno informó que los test de coronavirus o pruebas PCR serían cobrados. Las personas que necesitan viajar a otro país donde exigen la prueba negativa de COVID-19 para poder ingresar, deben pagar 150 dólares. La OPS indicó que «si nosotros ponemos un costo por las pruebas, claramente las personas que no tienen recursos no se la pueden tomar y limita la información en la toma de decisión, es decir, estamos trabajando en la oscuridad. No existe una prueba que permita limitar el ingreso o no de los pasajeros a un avión». Pero, todo ha quedado en sugerencias. Nicaragua aún no permite una evaluación in situ de los organismos internacionales de salud pública.

Aunque a lo interno del país es como si realmente «no existiera el coronavirus», Nicaragua tiene mayores dificultades para el reinicio de los vuelos internacionales debido a las condiciones de operación «muy severas» para ingresar. Una situación que el sector turismo tampoco se explica.

Un año después, 2021, con la llegada de las primeras vacunas antiCOVID donadas al país, se teme la misma centralización y se vive el mismo hermetismo. La vacunación contra el virus inició el 2 de marzo con la aplicación de inyecciones donadas por Rusia. De manera paulatina, Nicaragua ha recibido 341 mil dosis de vacunas donadas la India y la OPS/OMS. Le ha llamado «vacunación voluntaria», en la que obligan a los primeros pacientes con enfermedades crónicas, firmar un documento que exime al Estado ante cualquier reacción desfavorable de la vacuna. La OPS señaló que la imposición de ese documento «podría impactar en la logística y la agilidad del despliegue de la vacuna», lo que significa que las personas que deseen vacunarse podrían desconfiar en la efectividad de las inyectables y negarse a ser inmunizados.

El doctor Carlos Hernández, del CCM, señaló que desde el principio «hubo una politización que no debió ser porque una epidemia, de esta magnitud, necesita un liderazgo y no hay quién pueda sustituir a un Gobierno en esto; y tienes que sumar, no restar».

«Es el Gobierno el que convoca a toda la sociedad y articula todos los esfuerzos. Eso es un buen gobierno que lidera a toda la sociedad frente a una amenaza en común».

Ante la pregunta de Artículo 66– ¿Doctor, prácticamente hacen esto (contribución en el Comité) por amor?- el doctor sonríe y declara «que todos son voluntarios, todos tienen su actividad laboral y tenemos que invertir tiempo en la noche para actualizarse y dialogar entre nosotros (…) Sentimos una responsabilidad con nuestros congéneres en el sentido que no se puede lesionar el derecho a la salud y a la vida».

«Si decimos algo no es para desprestigiar, se hace con el ánimo que se mejoren las cosas. No puede ocurrir una tragedia como la del año pasado. Nuestra mayor satisfacción es ver que gran parte de la población acudió al llamado “Quédate en casa”. Eso es que la gente está asumiendo la responsabilidad y protegiendo su propia vida».

El psicólogo Javier Barreto forma parte de la iniciativa de orientación psicológica gratuita, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, que logró identificar «mucho estrés, mucha desconfianza, incertidumbre, desesperanza» en la población nicaragüense, afectada por la crisis sociopolítica de 2018, «situación que se exarceba con la COVID-19».

«Celebramos muchísimo y aplaudimos la actitud positiva y el comportamiento adecuado, empático de las personas que toman las medidas de prevención. Creemos que hay mucha mayor conciencia (a un año de la pandemia), sin embargo, falta mucha otra gente que tenga ese mismo nivel de conciencia. Lamentablemente esto no ha ocurrido porque hay una campaña de que la situación se está controlando, de una falsa normalidad».

Explicó que negar la realidad puede provocar «una tendencia a minimizar los efectos que nos puede llevar a conductas de riesgo, no compatibles con la prevención del virus».

Además, los nicaragüenses enfrentan el «duelo», no solo por la pérdida de familiares de quienes no pudieron despedirse, sino también por la pérdida de empleo, la sensación de falta de seguridad, a consecuencia de las crisis de los últimos años. «¿Qué es lo que podemos encontrarnos en el futuro? Una afectación mucho más seria en temas de salud mental y de bienestar psicológico emocional de la población», advirtió el especialista.

Las cifras reales del coronavirus todavía son un «misterio». En este país que celebró la llegada del virus, aún se continúa promoviendo los eventos masivos. Son miles de actividades que el Gobierno anuncia cada fin de semana, con total alegría, incluso como «bendiciones», a pesar que el COVID también ha cobrado la vida de sus militantes, así como la de trabajadores de la Salud, periodistas y población en general.

Para la historia quedó la justicación de Daniel Ortega, el 30 de abril de 2020: «Si nosotros decimos a la gente “quédese en casa” ¿quién va a fumigar?; si decimos quédese en casa ¿qué enfermera va a trabajar? Nadie. Tiene derecho: si te quedás vos, me quedo yo también ¿qué médico va a trabajar, qué Policía va a trabajar, qué soldado va a trabajar? Por eso yo les digo ¡se destruye el país!».

El «amor en tiempos de COVID» del régimen Ortega-Murillo parece estar dispuesto a finalizar el capítulo con un «ir y venir del carajo», ni tan romántico ni tan fantasioso.